Normas ortográficas: fonética vs etimológica

Há a ideia generalizada de que uma ortografia é tanto mais perfeita quanto mais fonética for. Isto é válido apenas para o caso de uma língua cujo número de falantes é relativamente pequeno e que não apresenta grandes variações dialectais ou sociolectais, porém deixa de ser válido no caso de idiomas, como o português, com uma grande distribuição geográfica. Nestes últimos casos, é impossível uniformizar a escrita, pois uma grafia torna-se fonética para uma variante do idioma, mas não para outra.

Assim, no caso do português, para escrever foneticamente, por exemplo, o número "20", poderiam eventualmente usar-se as escritas bint, vint, vintchi, vinte, vinti, conforme fosse escolhida a pronúncia popular do Porto, de Lisboa, do Rio de Janeiro, de Curitiba ou de Luanda. Isto demonstra que, para uma grande língua, a escrita totalmente fonética não é viável. Há escritas, como a chinesa, que adotam um sistema ideográfico, em que a grafia é entendida por todos, inclusivamente por falantes de diferentes línguas, como o cantonês ou o mandarim. Entretanto, essa escrita apresenta o inconveniente de ter milhares de grafemas para reproduzir a riqueza lexical de um idioma.

A ortografia da língua portuguesa adota o meio-termo. As palavras são apresentadas não de maneira completamente fonética, mas aproximadamente fonética. Cada palavra terá, então, um aspecto reconhecido imediatamente por todos os falantes alfabetizados da língua, mas que não impeça que cada palavra escrita seja pronunciada de modo diferente em cada região. Por outro lado, como todas as palavras têm uma origem, na escrita da língua portuguesa são também mantidas algumas marcas etimológicas, como são exemplos a manutenção do "h" inicial em palavras como homem, hoje, hospital e as consoantes mudas na ortografia em uso em Portugal em palavras como acta, tecto, didáctico, óptimo, adoptar, Egipto.

História da ortografia da língua portuguesa

Ao contrário de outras grandes línguas europeias, como o espanhol, que nos fins do século XV encontrou em Antonio de Nebrija o seu codificador, tanto da grafia como da gramática, e mesmo do italiano que, após diversas vicissitudes, acabou por receber forma gráfica definitiva entre os séculos XII e XVIII, o português manteve até ao princípio do século XX uma pluralidade de grafias não padronizadas, por regra, inspiradas na etimologia. De acordo com o filólogo Giuseppe Tavani[1], em linhas gerais, a história da ortografia portuguesa pode dividir-se em três períodos:

Do século XIII a meados do XVI: ortografia fonética

Este primeiro período é genericamente caracterizado por uma adesão da escrita à pronúncia.

Foi no século XIII que começaram a se estabelecer certas tradições gráficas na jovem língua vernácula. O Testamento de Afonso II, de 1214, já utilizava ch para a consoante fricativa [tʃ] — ex.: Sancho, chama (pronunciado: Santcho, tchama) —, consoante diferente do [ʃ], ao qual se aplicava a grafia x. Este ch, de origem francesa, já era usado em Castela com o mesmo valor. Para a nasal palatal [ɲ] e a lateral palatal [ʎ] só após 1250 começaram a se usar as grafias de origem provençal nh e lh; ex.: ganhar, velha.

No entanto, a falta de um acordo mínimo entre os escribas tornou-se responsável pelas muitas incongruências dos textos antigos, podendo um mesmo som ser representado de modos diversos ou sons diferentes serem representados por uma única forma gráfica. Por exemplo, tal como actualmente, o som [ɡ], a oclusiva velar sonora, era representado por g antes de a, o, u e por gu antes de e e i; mas é frequente depararmos com uma troca de signos: gerra em vez de guerra, algem por alguém, língoa em vez de língua, amigua em vez de amiga, alguo em vez de algo. Analogamente, qu era usado para representar a oclusiva velar surda, o som [k], não só antes de vogal palatal (e e i), mas também de vogal gutural (a e o): cinquo por cinco, nunqua por nunca (talvez pela proximidade com as formas latinas quinque e nunquam). Outras incongruências surgem no uso indistinto de g, gi e j para representar a fricativa palatoalveolar sonora, (agia por haja, mangar por manjar e fugo por fujo); de i, y e j (aya por haja, iulgar por julgar, oye por hoje, ljuro por livro); de m, n e til (ãno e año por anno, camĩho por caminho, cimco por cinco, grãde por grande, hũildade por humildade, tẽpo por tempo, razõ por razom). Entre outros fins, o til era também usado em vez do m intervocálico para economizar espaço.

De notar ainda, na ortografia arcaica, o singular uso do h depois de certas consoantes com o valor de i semivocálico (sabha por sabia, mha por mia) e o amplo uso de vogais duplas, inicialmente provocado pela perda de uma consoante intermédia, mas depois recurso gráfico para indicar uma vogal tónica. O uso de grafias como escripto por escrito, feicto por feito, em que p e c eram sinais gráficos desprovidos de qualquer valor fonético, e de nocte em vez de noite, em que o c era lido como i, mostram como a influência do latim se fazia sentir ainda antes do século XVI.

Apesar das suas imprecisões e incoerências, a grafia do galego-português medieval aparece como mais regular e fonética do que aquela que prevalecerá em português nos séculos subsequentes.

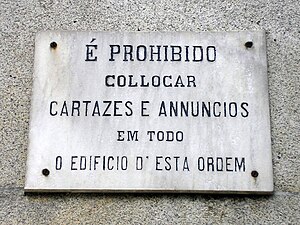

Do Renascimento ao início do século XX: ortografia etimológica

A partir do século XVI, com o despertar dos estudos humanísticos, difundiu-se o uso de grafias etimológicas (ou pseudo-etimológicas), denotando o desejo de justificar as palavras vernáculas através das suas antecedentes latinas ou gregas, genuínas ou imaginadas.

O aparecimento da tipografia contribuiu para tornar cada vez mais correntes as novas grafias, abundantes em ch (com valor de [k]), ph, rh, th e y nas palavras de origem grega (archaico, phrase, rhetorica, theatro, estylo, etc.) e ct, gm, gn, mn, mpt nas palavras de origem latina (aucthor, fructo, phleugma, assignatura, damno, prompto), não faltando, também, as falsas etimologias, como a de tesoura escrita thesoura, por sugestão de thesaurus, quando o étimo é tonsoria.

No entanto, houve sempre gramáticos a criticar, até com aspereza, esta ortografia, inicialmente teorizada por Duarte Nunes de Leão na sua Orthographia da lingoa portuguesa, de 1576, e que veio a culminar no século XVIII sobretudo pela obra de João de Morais Madureira Feijó, Orthographia, ou Arte de Escrever, e pronunciar com acerto a Lingua Portugueza, de 1734, apogeu máximo da defesa da etimologia na ortografia portuguesa.

Assim, restauraram-se no português não só letras que tinham deixado de existir, como também, em alguns casos, os sons correspondentes, como por exemplo o g de digno (quando o corrente anteriormente era escrever e pronunciar dino). Enquanto a Real Academia Espanhola reformava a ortografia no século XVIII em bases fonéticas racionais, a "Academia Real das Sciencias de Lisboa" consagrava a etimologia como supremo princípio ortográfico. Talvez fosse influenciada, nessa política, pela ortografia francesa ou talvez, com mais probabilidade, pelo desejo de tornar a língua portuguesa, até no plano gráfico, a mais diferenciada possível da espanhola.